|  南日本新聞は昭和24年3月、「新鹿児島めぐり」という写真シリーズのキャプションに「もう鹿児島はむかしの鹿児島ではない。桜島も城山もあの日あの時のままであっても、見たまえ、街にはもうむかしの面影はない。その変わったモダンかごしまの姿を伝えたい」と書いている。昭和24年、生活は依然として苦しかったが、鹿児島市の町は少しずつ変り始めていた。 南日本新聞は昭和24年3月、「新鹿児島めぐり」という写真シリーズのキャプションに「もう鹿児島はむかしの鹿児島ではない。桜島も城山もあの日あの時のままであっても、見たまえ、街にはもうむかしの面影はない。その変わったモダンかごしまの姿を伝えたい」と書いている。昭和24年、生活は依然として苦しかったが、鹿児島市の町は少しずつ変り始めていた。

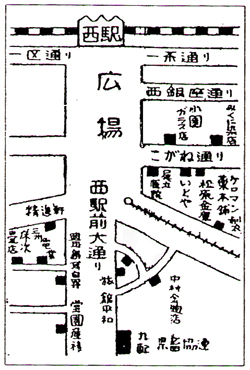

昭和24年3月にいづろ交叉点の拡張工事が行われ、今の広い大門口大通りが新しく開通した。納屋通りは空襲で焼け、みすぼらしいバラック街で、かっての面影はなかったが、同じ頃、バラックの移動作業が始まり、近代的な店舗が軒を並び始めていた。6月になると西鹿児島(中央駅)駅の新駅舎の第一期工事分が落成し、陸の玄関口の体裁を整えた。この駅舎は新幹線の新駅舎建設のため取り壊され、今、アミュ・プラザになっている。市電はまだ西駅前までで、広場の整備が昭和24年末に始った。質舗の石蔵の移転は数週間かかった。

9月、天文館通り北側入口に、南日本新聞社が九州で初めての電光ニュ−ス速報板をつくり電映ニュ−スをはじめた。夕暮れとともに初公開をみようと集まった見物客や、電車待客、映画帰りの人垣で、天文館りは堰き止められてしまった。天文館・銀座通り商店街はこれをさっそく「鹿児島市の新名所」と売り出した。昭和25年4月に中央公民館の屋根に枠は青、文字は赤の簡単なものであったが、戦後初めてネオンが取り付けられた。エレベ−タ−は戦時中の昭和18年2月に国策により運転が停止されたが、昭和24年10月、山形屋にエレベーター・ガ−ルとともに6年8カ月ぶりに復活した。電力不足のため四階までの直通運転で下りは乗せなかった。修学旅行や市内の子供に大もてで、毎日、超満員の人気で、大人の客が乗りこむすきはなかった。10月には鹿児島駅前、天文館など市内八ケ所に全国同一規格の電話ボックスが設けられた。暮れの天文館通りは酔い客を待つ輪タクがあふれていた。

9月、天文館通り北側入口に、南日本新聞社が九州で初めての電光ニュ−ス速報板をつくり電映ニュ−スをはじめた。夕暮れとともに初公開をみようと集まった見物客や、電車待客、映画帰りの人垣で、天文館りは堰き止められてしまった。天文館・銀座通り商店街はこれをさっそく「鹿児島市の新名所」と売り出した。昭和25年4月に中央公民館の屋根に枠は青、文字は赤の簡単なものであったが、戦後初めてネオンが取り付けられた。エレベ−タ−は戦時中の昭和18年2月に国策により運転が停止されたが、昭和24年10月、山形屋にエレベーター・ガ−ルとともに6年8カ月ぶりに復活した。電力不足のため四階までの直通運転で下りは乗せなかった。修学旅行や市内の子供に大もてで、毎日、超満員の人気で、大人の客が乗りこむすきはなかった。10月には鹿児島駅前、天文館など市内八ケ所に全国同一規格の電話ボックスが設けられた。暮れの天文館通りは酔い客を待つ輪タクがあふれていた。

昭和24年は鹿児島市の町から戦災の焼け跡はほぼなくなり、少しずつ復活のきざしが始った年であった。

(本文は4月に発行される予定「鹿児島市の百年(写真集)」に掲載予定のごく一部です。編集担当者の了解を得て、同書の紹介を兼ねて載せることにしました)

|